José N. Iturriaga

Los actuales habitantes indígenas de Tabasco son descendientes de los olmecas y los mayas. Los chontales o mayas de tierras bajas habitan en la planicie costera: “Viven en la sabana que antes fuera selva, en el popal, el pantano y en las márgenes del manglar. Rodeados de una exuberante vegetación, su sensibilidad se nutre de su constante intercambio con la naturaleza, una relación respetuosa trastocada sólo por las propuestas de la modernidad”, concibe con justicia el maestro José Hernández Reyes.

La vida de los chontales está cotidianamente relacionada con la ritualidad. En Mecoacán, en Montegrande y en Olcoatitán hacen tinajas de barro para agua, que lo mismo sirven para el guarapo, la bebida ritual de las fiestas; los apastes y cajetes son para el cocido y también para el uliche ceremonial (guisado de carne de res y masa de maíz); en las ofrendas hay sahumerios, esculturas de lagarto, toros, tortugas, todo de barro, y demás animales por los que se pide.

“La alfarería la elaboran las mujeres, sin torno, modelando sobre un comal y decorándola con los dedos, según la antigua técnica prehispánica. Cuando lo suntuario trasciende la sola necesidad personal, por lujo dicen las alfareras, las piezas se engoban con tierras rojas que se obtienen de los lechos de los ríos”.

Los hombres de la Chontalpa son quienes tejen las fibras vegetales: bejuco, junco, mutusay (liana) y bayil (arbusto). Hacen canastos para pescar y cestería en general, cortinas y esteras, bolsas, sombreros y tapices.

De Jonuta son los mejores tejedores: bayil, jolocín, crespo y zacate Estrella, “son algunas de las fibras que se utilizan para confeccionar elegantes cestos que parecen grandes gotas de agua”. En Nacajuca tejen con cañita sombreros, petates, abanicos, bolsas.

En Centla fabrican cayucos (o canoas) de una sola pieza, tallados en un tronco de piché, caoba o mangle.

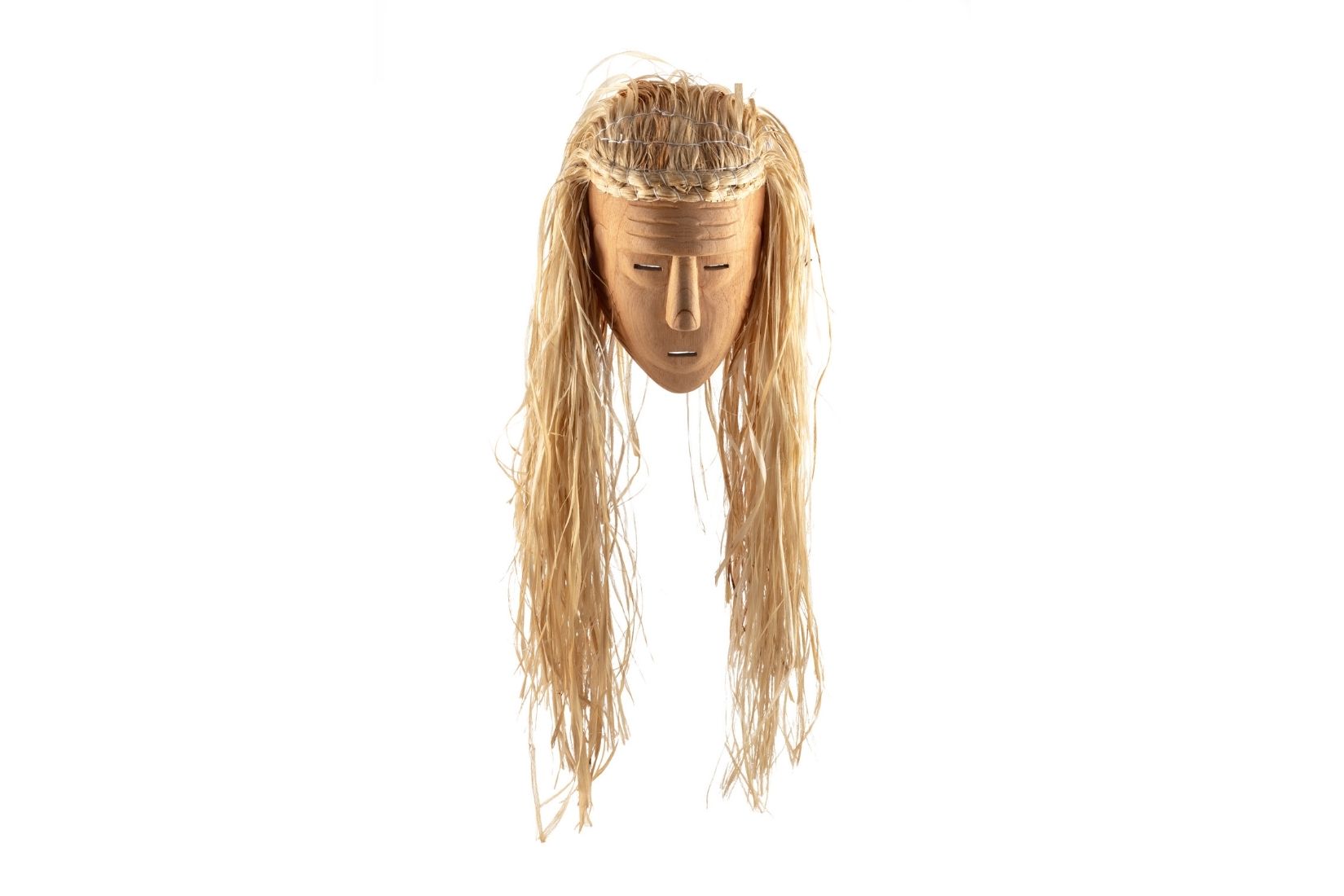

En el Baila Viejo, danza nocturna, “lunar dicen algunos”, se usan máscaras con cabelleras de jolocín (planta de cuya corteza se obtiene una fibra blanca). “Antiguamente, dice la tradición oral, sólo podían participar jóvenes no iniciados en su vida sexual”. La danza se acompaña con una flauta de carrizo o pito, dos tambores de cedro o caoba y el tunkul, instrumento de percusión parecido al teponaztle nahua.

Las máscaras de niño David y Gigante Goliath para la danza de El Caballito y El Gigante, de Tecoluta, son de cedro policromado.

En Quintín Arauz y en Tamulté de las Sabanas se danza El Caballito Blanco, alegoría de Santiago Matamoros, con un negro que porta una máscara de caoba, “que en ocasiones no respeta el ceremonial y vence al caballito blanco”.

En la danza de El Pochó, en Tenosique, bailan cientos de jóvenes enmascarados representando a los hombres árbol, princesas mayas y tigres, que pintan su cuerpo con barro blanco y llevan sobre la cabeza una piel de jaguar.

Los chontales elaboran arcones con base de cedro, decorados sobriamente con grecas, y butacas de caoba con asientos de piel.

“Las jícaras labradas, esgrafiadas o ceñidas, cumplen también con la doble función cotidiana y ceremonial, son parte de la vida diaria en la casa y en las labores del campo, así como en las ofrendas”. En Jalpa las elaboran con escenas cotidianas y allí también labran el coco, que antiguamente llevaba incrustaciones de marfil, de concha nácar y base de plata; esta última se está volviendo a usar.

En Tecoluta se trabaja la miniatura en hueso de res, cuerno de venado y, “cuando se consigue, en hueso de manatí, más parecido al marfil”.

El tono rojo típico de la talabartería tabasqueña se debe al tanino de la corteza del mangle rojo; se emplea piel de borrego, vaca, ternera y sapo.

En Tenosique aún hay artesanos del chicle, savia del árbol de chicozapote; hacen figuras de animales, “maquetas que recrean tradiciones culturales del estado y canastas con flores y frutas que antiguamente se regalaban a las niñas para ofrecer flores a la iglesia”.

Cuencos. Jícaras y coco tallados y labrados a mano. Artesano José Castellanos Rabanales. Jalpa de Méndez, Tab. Col. del autor. (Foto: Carlos Contreras de Oteyza).

Escurridor. Jícara ahumada y perforada. Artesano José Castellanos Rabanales. Jalpa de Méndez, Tab. 2014. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Jícara ligada, labrada y pulida. Artesano desconocido. Amatitán, Jalpa de Méndez, Tab. Col. María Teresa Pomar. (Foto: Estudio Kristina Velfu, EKV).

Coco tallado. Artesano desconocido. Tabasco. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: Patricia Suárez).

Copa Viva México, año 1830. Coco tallado. Artesano y procedencia desconocidos. Donantes Marie Thérèse Hermand Arango, Cecilia Moctezuma y Sonya Santos. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Nacimiento de Jesús. Miniatura tallada en hueso, montada sobre base de madera en forma de flor. Artesano Baltazar Hernández López. Tecolutla, Nacajuca, Tab. Col. Part. (Foto: Nicola Lorusso).

Armadillo con crías. Coco tallado. Artesano Alonso Galmiche García. Villa Vicente Guerrero, Centla, Tab. Col. del autor. (Foto: Jasso).

Ibach (armadillo), candelero para altar de barro modelado. Artesano Alonso Galmiche García. Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. Cultura chontal. 1990. Acervo de Arte Indígena, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. D, R. Martha Covarrubias, INPI.

Tortuga alhajero. Coco recortado y alisado. Artesano Alonso Galmiche García. Villa Vicente Guerrero, Centla, Tab. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Máscara de lagarto para la danza de David y Goliat.Madera tallada y policromada con aceites. Artesano desconocido. Cúlico, Cunduacán, Tab. Hacia 1990. Acervo de Arte Indígena, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. D.R. Cecilia Ibáñez, INPI.

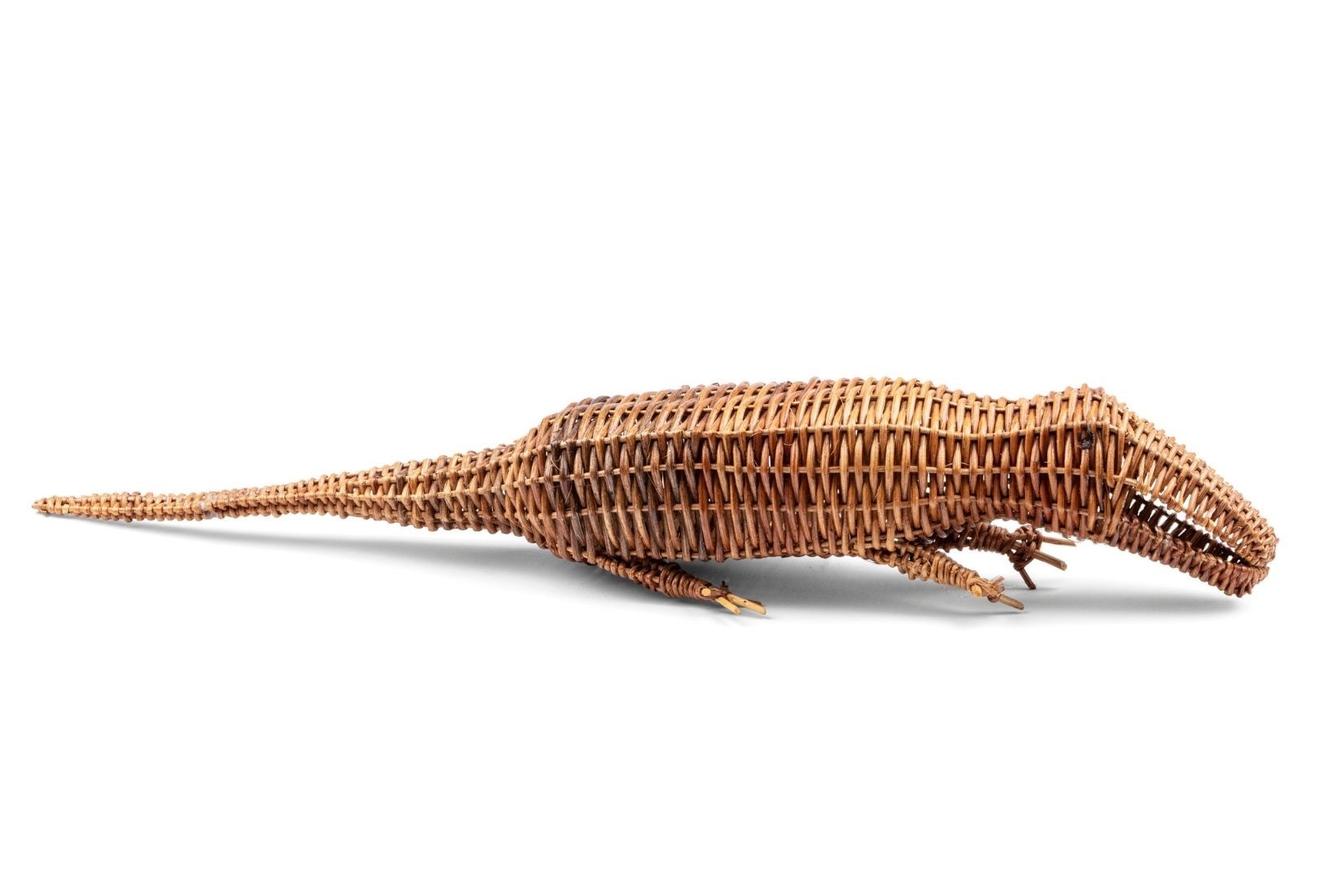

Lagarto de fibras vegetales. Artesano Wilver Ortiz Jiménez. Tapijulapa, Tab. Col. Miguel Abruch. (Foto: GLR Estudio).

Máscara para danza del Ponchó. Madera tallada y barnizada. Artesano desconocido. Tenosique, Tab. Col. Miguel Abruch. (Foto: GLR Estudio).

Máscara de madera de cedro y cabellera de jolocín para la danza del Baila viejo. Madera tallada e ixtle. Artesano José de la Cruz Pérez. Col. Miguel Abruch. (Foto: GLR Estudio).

Canasta ovalada de mimbre tejido. Artesano y procedencia desconocidos. 1996. Donante Fundación Cultural BBVA. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Blusa de tela cosida y bordada a mano. Artesano desconocido. Cultura chontal. Guatacalca, Nacajuca, Tab. Hacia 1970. Acervo de Arte Indígena, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. D.R. Manuel Cristiani, INPI.

Cuencos. Jícaras y coco tallados y labrados a mano. Artesano José Castellanos Rabanales. Jalpa de Méndez, Tab. Col. del autor. (Foto: Carlos Contreras de Oteyza).

Escurridor. Jícara ahumada y perforada. Artesano José Castellanos Rabanales. Jalpa de Méndez, Tab. 2014. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Jícara ligada, labrada y pulida. Artesano desconocido. Amatitán, Jalpa de Méndez, Tab. Col. María Teresa Pomar. (Foto: Estudio Kristina Velfu, EKV).

Coco tallado. Artesano desconocido. Tabasco. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: Patricia Suárez).

Copa Viva México, año 1830. Coco tallado. Artesano y procedencia desconocidos. Donantes Marie Thérèse Hermand Arango, Cecilia Moctezuma y Sonya Santos. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Nacimiento de Jesús. Miniatura tallada en hueso, montada sobre base de madera en forma de flor. Artesano Baltazar Hernández López. Tecolutla, Nacajuca, Tab. Col. Part. (Foto: Nicola Lorusso).

Armadillo con crías. Coco tallado. Artesano Alonso Galmiche García. Villa Vicente Guerrero, Centla, Tab. Col. del autor. (Foto: Jasso).

Ibach (armadillo), candelero para altar de barro modelado. Artesano Alonso Galmiche García. Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. Cultura chontal. 1990. Acervo de Arte Indígena, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. D, R. Martha Covarrubias, INPI.

Tortuga alhajero. Coco recortado y alisado. Artesano Alonso Galmiche García. Villa Vicente Guerrero, Centla, Tab. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Máscara de lagarto para la danza de David y Goliat.Madera tallada y policromada con aceites. Artesano desconocido. Cúlico, Cunduacán, Tab. Hacia 1990. Acervo de Arte Indígena, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. D.R. Cecilia Ibáñez, INPI.

Lagarto de fibras vegetales. Artesano Wilver Ortiz Jiménez. Tapijulapa, Tab. Col. Miguel Abruch. (Foto: GLR Estudio).

Máscara para danza del Ponchó. Madera tallada y barnizada. Artesano desconocido. Tenosique, Tab. Col. Miguel Abruch. (Foto: GLR Estudio).

Máscara de madera de cedro y cabellera de jolocín para la danza del Baila viejo. Madera tallada e ixtle. Artesano José de la Cruz Pérez. Col. Miguel Abruch. (Foto: GLR Estudio).

Canasta ovalada de mimbre tejido. Artesano y procedencia desconocidos. 1996. Donante Fundación Cultural BBVA. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Blusa de tela cosida y bordada a mano. Artesano desconocido. Cultura chontal. Guatacalca, Nacajuca, Tab. Hacia 1970. Acervo de Arte Indígena, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. D.R. Manuel Cristiani, INPI.