Carlos Fuentes

Hay dos palabras que evocan el principio y el fin de toda cosa. Una es Caos. La otra es Cosmos. La primera es palabra del desorden. La segunda, del orden mismo. Tienen en común el hecho de carecer de plural. Esta singularidad nominativa nos aterra. Es decir, nos entierra y nos destierra. Caos y Cosmos nos impulsan a crear un mundo que dé sentido humano –voz, forma, destino– al Caos y al Cosmos.

Todos estamos instalados en el mundo. ¿Cómo nos instalamos en el mundo? A partir de un doble razonamiento. Hay un mundo creado por el ser humano. Pero también un mundo creador del ser humano.

De esta interacción –cómo creamos, cómo somos creados– depende nuestra acción frente a la naturaleza que nos recibe, a veces con hostilidad, a veces con benevolencia, pero siempre con suprema indiferencia. Con o sin nosotros, la naturaleza seguiría su curso ciego, natural. Flujos y reflujos del mar. Selvas y desiertos. Movimientos telúricos. Noche y día. Todo se sucedería, a veces regular, a veces accidentalmente. Con o sin nosotros.

El arañazo humano en el muro blanco de la naturaleza se llama cultura. Respondemos a la creación original con el supremo atrevimiento de añadir algo que antes no estaba allí. Surco y arado. Techo y cocina. Lectura de los cielos. Pintura en las cavernas.

La cultura –defensa, hogar, procuración, palabra y representación visual y sonora– nos libera del miedo. Un bisonte pintado en la pared somete al bisonte suelto en la pradera. Un cántico aplacador aleja los peligros del fuego. Un objeto útil para vivir se convierte en un objeto útil para sobrevivir.

Y por más mimética que sea –el bisonte en la pared, el canto que imita al pájaro– la representación contiene un impulso de metamorfosis: transforma lo que imita, se desprende de la mimesis para convertirse en otra cosa. Es el nacimiento de la belleza. La olla sirve, pero además es hermosa.

De esta manera, los objetos creados acaban por alejarse del modelo natural para convertirse en obras de arte que procuran, a más de utilidad, placer y, al cabo, aunque sean inútiles, se justifican por el placer que proporcionan. Pero el placer de las formas no es gratuito. Propone un misterio. ¿Por qué esta forma y no otra? ¿Por qué esta vasija policroma? ¿Por qué este penacho de plumas, esta silla pintada, este collar de plata?

Pues por más que busquemos –y encontremos– una línea lógica de descendencia entre la respuesta humana a la naturaleza y la creación de objetos de arte por artistas populares anónimos, el arte mismo posee un destino que se escapa de las manos de sus creadores a fin de crear una tradición, es decir, para darse continuidad.

Hay, en este sentido, siempre un misterio de las formas. Hay en la creación desde las manos del pueblo un arte de lo desconocido. Por eso, en este Museo de Arte Popular impulsado con tanto amor e inteligencia por Marie Thérèse Hermand de Arango, podemos decir: “Arte del pueblo, manos de Dios”. No hay prueba mejor de la existencia de Dios que el arte del pueblo.

Ahora bien, ¿asciende el arte del pueblo al arte con firma, fama y futuro? ¿O desciende éste de aquél? La pregunta, en la perspectiva mayor, nos da una clara y positiva respuesta. Todo arte es el resultado de vasos comunicantes. Durero mira con asombro los objetos del arte azteca enviados por Cortés a la corte de Carlos V en Flandes y traslada a su propia obra los símbolos mexicanos del sol y la luna. Van Gogh se dice parte de un arte común, el de Japón, y Picasso, de otro arte colectivo, el del África Negra. Es decir: arte popular y arte culto, por llamarlo de manera inexacta, viven de los mensajes que se envían y de las metamorfosis que se operan.

Tradición que la nutra, ni tradición que sobreviva sin la creación que la renueve. Las diosas parturientas del anónimo escultor mesopotámico del año 2000 a.C. reaparecen como madonas idealizadas en el Renacimiento europeo. Las máscaras polivalentes del arte dogón de Mali reaparecen como rostros cuadrimensionales en la pintura de Picasso, empeñado en derrotar la visión plana de la tela renacentista. El retrato de la corte de Las Meninas se escapa de su función ilustrativa primera mediante la existencia de un cuadro dentro del cuadro –la tela que está pintando Velázquez, y que, quizás, es la futura versión de Las Meninas firmada por Picasso o Gironella–. La quebrada diosa mexica Coyolxauhqui reaparece en la visión cubista de la realidad desmembrada. El anónimo Chac Mool maya da lugar a las estatuas reclinadas de Henry Moore.

¿Quién nos dice que Picasso y Moore, Velázquez y Gironella no regresarán un día al anonimato popular del cual, al cabo, en la historia larga, nacieron?

El arte popular nos dice claramente que no hay culturas aisladas. De manera más cierta que cualquier otra manifestación artística, ésta nos indica que el mundo de las formas es una perpetua lección de lo ignorado. Y que vivir en la Tierra supone relacionarse, conocer al que desconocemos, darle la mano al que solicita, superar mediante el arte las acechanzas del miedo, de la desconfianza y de la ignorancia.

Las civilizaciones mueren, ha indicado André Malraux; las artes sobreviven. Y no sólo porque sobresalen como islotes un Miguel Ángel o un Rembrandt, sino porque la Capilla Sixtina o La guardia nocturna son irrigadas por el vasto océano del arte popular que da al pintor reconocido los colores, las formas, la tradición, el origen y el destino del más humilde artesano desconocido.

Pintura sobre papel amate. Artesana Irene Estrada Ruiz. Ameyaltepec, Gro. Donante Feliciano Béjar. Col. AmigosMAP. (Foto: Estudio Kristina Velfu, EKV).

Pintura sobre papel amate. Artesano desconocido. Guerrero. Donante Feliciano Béjar. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Tradiciones religiosas de Maxela. Pintura acrílica sobre papel amate. Artesana Isabel Morales Martínez. Maxela, Gro. Col. Part. (Foto: EKV).

Paisaje en arte plumario. Artesano Gabriel Olay. Tlalpujahua, Mich. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Carreta en chilte modelado (resina del árbol de chicozapote o chicle). Artesano desconocido. Talpa, Jal. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Cochinito de alfeñique (azúcar). Artesano y procedencia desconocidos. Col. María Teresa Pomar, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Guajolote de varas de mutusay (mimbre). Artesano Ángel del Rosario Solís Martínez. Tapijulapa, Tacotalpa, Tab. Col. del artesano. (Foto: Jasso).

Gallo de flor inmortal (siempreviva) sobre carrizo. Artesana Francisca Lidia Sánchez Mateos. San Antonino, Oax. 2017. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Acechando la presa, cocodrilo en madera tallada. Artesano Abel Domínguez Sánchez. Cunduacán, Tab. Col. MAP. (Foto: EKV).

Colibríes en vidrio emplomado con cinta de cobre. Artesano José L. Castro León. CDMX. Col. MAP. (Foto: EKV).

Máscara de madera tallada y policromada. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Manuel Arango Arias. (Foto: EKV).

Lobo, alebrije en madera de cedro policromada. Artesanos Manuel Jiménez e hijos. Arrazola, Oax. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Alebrije en madera tallada y policromada. Artesanos Familia Aragón Santiago. Oaxaca. 2010. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Tortuga de barro natural pintado con tierras de colores. Artesano desconocido. San Agustín Oapan, Gro. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Búhos de latón moldeado con cerámica. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Ardilla de barro modelado. Artesano desconocido. San Antonino, Oax. Donante Gerardo Gómez. Col. AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Guajolote de hojalata martillada y ensamblada. Artesano Tirso Juventino Cuevas Velázquez. Oaxaca, Oax. 2008. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Jarra Pavo real de metal forjado y plateado con incrustaciones de sodalita. Artesanos Los Castillo. Taxco, Gro. Donante Lily Castillo. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Gallo de hojalata recortada, grabada y soldada. Artesano Aarón Velasco Pacheco. Oaxaca. 2000. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Cocodrilo en ámbar. Artesana María Elizabeth Mendoza Estrada. Simojovel, Chis. 2017. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Peine en forma de pescado en hueso recortado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Peine en forma de cochinita en hueso recortado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Apariciones de la Virgen, coco tallado. Artesano desconocido. Veracruz, Ver. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Virgen de Guadalupe en arte plumario. Artesano Francisco García de la Torre. Procedencia desconocida. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Crucifijo en pasta de caña de maíz tallada, empastada y pintada. Artesano Antonio Hernández González. Michoacán. 2001. Col. Fomento Cultural Banamex. (Foto: EKV).

Virgen de Guadalupe en barro modelado y policromado. Artesano desconocido. Ocumicho, Mich. Donante Mercedes Iturbe. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

San Miguel. Siempreviva sobre carrizo. Artesano Antonio Castillo Velazco. San Antonio Ocotlán, Oax. Col. AmigosMAP. (Foto: Nicola Lorusso).

San Antonio y Niño Dios. Cuadro en popotillo. Artesano y procedencia desconocidos. S. XIX. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Escena de mercado en totomoxtle (hojas de mazorca de maíz). Artesano Elpidio A. González. Ocotlán, Oax. (Foto: MAP).

Salomé. Nicho en técnica mixta. Autora Monserrat Pecanins. CDMX. 1984. Donación de la autora a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Monja coronada en barro modelado y policromado. Artesano Álvaro de la Cruz. Capula, Mich. Col. AmigosMAP. (Foto: Jasso).

La Bella, barro policromado. Autores Concepción Aguilar y Carlomagno Pedro Martínez. Exposición Arte/Sano 0.1 del MAP. Col. de los autores. (Foto: Juan Leduc).

Diablo con hacha. Madera tallada y policromada. Artesano y procedencia desconocidos. Col. MAP. (Foto: EKV).

Tabla huichola con escena prehispánica. Estambre pegado en madera. Artesano Enrique Carrillo Montoya. San Andrés Cohamiata, Mizquitic, Jal. Col. Part. (Foto: EKV).

Jícara laqueada. Artesano desconocido. Guerrero. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Jícara con peyotes. Aplicaciones de chaquira con cera de campeche (técnica huichola). Artesano Abel Camacho Basilio. CDMX. 2014. Col. MAP. (Foto: EKV).

Coco y dos cuencos (jícaras) tallados y labrados. Artesano José Castellanos Rabanales. Jalapa, Tab. Col. del autor. (Foto: Carlos Contreras de Oteyza).

Cesto tarahumara de palma trenzada. Artesano desconocido. Chihuahua. 2007. Col. MAP. (Foto: EKV).

Equipal. Madera de guásima, bejuco y palma tejida. Artesano Eusebio de Jesús Andrés. Suchitlán, Col. 2016. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Danzas Autóctonas. Miniaturas en hueso de res tallado, montadas en coco. Artesano Baltazar Hernández López. Nacajuca, Tab. 1999. Col. Part. (Foto: EKV).

Máscaras de madera con aplicaciones de diversos materiales naturales. Col. Isak Kanarek.

Figura de cera modelada y pintada sobre hojalata. Artesano Luis Hidalgo. Procedencia desconocida. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Estuche con instrumentos musicales en miniatura. Madera ensamblada y pirograbada. Artesano Venustiano Tenorio Reyes. Coicoyán, Oax. Donante Manuela Arango Hermand. Col. AmigosMAP. (Foto: Nicola Lorusso).

Tambor ritual de madera con piel curtida y tela. Artesano desconocido. Sonora. Col. Ganfer. (Foto: Jasso).

Jaula de alambre con pájaros de cartón modelado. Artesanos Hnos. Bobadilla Vidal. CDMX. 2011. Col. MAP. (Foto: EKV).

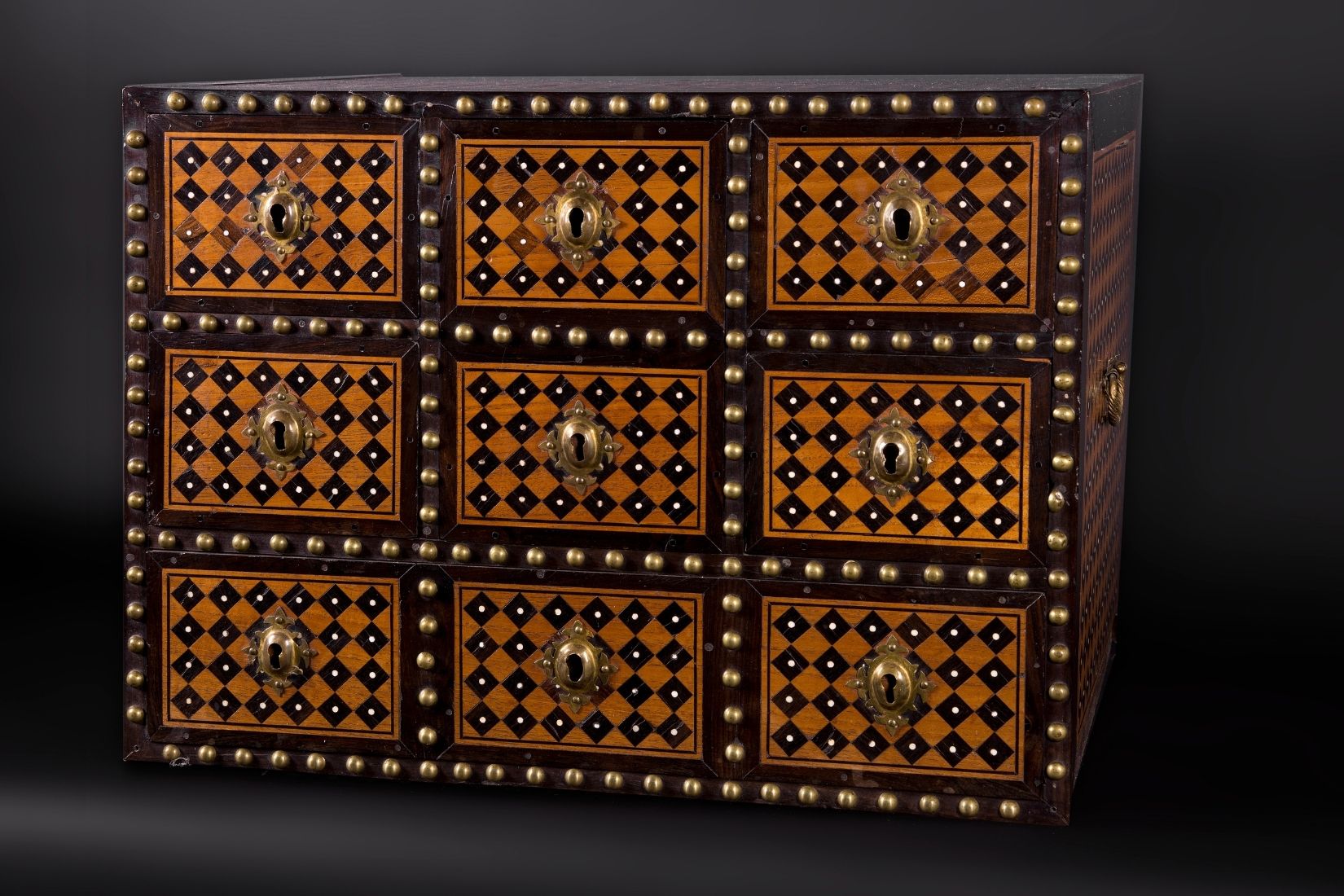

Cajonera antigua en madera taraceada. Autor y procedencia desconocidos. Col. Rodrigo Rivero Lake. (Foto: Jasso).

Árbol de la vida con motivos religiosos en barro policromado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Izq.: madera y plástico recortado y ensamblado. Der.: madera y terciopelo recortado y ensamblado. Autora Betsabé Romero. 2006. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: Juan Leduc).

Camión de barro modelado y policromado. Artesano y procedencia desconocidos. Donante Phyllis Hojel. Col. AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Mujeres de barro modelado y policromado. Artesana Irene Aguilar. Oaxaca. Col. INPI. (Foto: MAP).

Piña de barro vidriado. Artesano Pedro Hernández. San José de Gracia, Mich. Tienda MAP.

Olla de barro. Artesano y procedencia desconocidos. Donante Fundación Cultural BBVA. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Cántaro de barro canelo bruñido y decorado con colores tierra. Artesano Nicasio Pajarito González. Tonalá. Jal. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Vasija de barro modelado y policromado. Artesano Roberto Olivas. Chihuahua. Col. Miguel Ángel de la Torre. (Foto: Jasso).

Vasija de barro. Artesano José Ángel Santos Juárez. Tonalá, Jal. 2008. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Jarra de talavera. Artesano desconocido. Puebla. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Florero de cobre martillado. Felipe Pérez Ornelas. Santa Clara del Cobre, Mich. 1990. Col. MAP. (Foto: EKV).

Centro granada, plata martillada. Artesano Ángel Abdón Punzo. Santa Clara del Cobre, Mich. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: Silvana Agostoni).

Corbatín y aretes de plata martillada y textil. Artesano desconocido. Taxco, Gro. Donante Luis Alonso Espejel. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Cobija de lana en telar de pedal colonial. Artesano Ignacio Netzahualcóyotl. Contla de Juan Cuamatzi, Tlax. Tienda MAP.

Sarape de lana con urdimbre de algodón. Del libro El Sarape de Saltillo. Grupo Azabache. Col. Museo Franz Mayer. (Foto: Francisco Kochen).

Mantel de manta bordada. Artesano desconocido. Guerrero. Col. Part. (Foto: EKV).

Metate y metlapil (mano) de piedra. Artesano desconocido. Ocotlán, Oax. S. XX. Donante Rodolfo Morales. Col. AmigosMAP. (Foto: Nicola Lorusso).

Florero de vidrio prensado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Yoje Tapuach, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Botella de vidrio prensado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Pintura sobre papel amate. Artesana Irene Estrada Ruiz. Ameyaltepec, Gro. Donante Feliciano Béjar. Col. AmigosMAP. (Foto: Estudio Kristina Velfu, EKV).

Pintura sobre papel amate. Artesano desconocido. Guerrero. Donante Feliciano Béjar. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Tradiciones religiosas de Maxela. Pintura acrílica sobre papel amate. Artesana Isabel Morales Martínez. Maxela, Gro. Col. Part. (Foto: EKV).

Paisaje en arte plumario. Artesano Gabriel Olay. Tlalpujahua, Mich. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Carreta en chilte modelado (resina del árbol de chicozapote o chicle). Artesano desconocido. Talpa, Jal. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Cochinito de alfeñique (azúcar). Artesano y procedencia desconocidos. Col. María Teresa Pomar, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Guajolote de varas de mutusay (mimbre). Artesano Ángel del Rosario Solís Martínez. Tapijulapa, Tacotalpa, Tab. Col. del artesano. (Foto: Jasso).

Gallo de flor inmortal (siempreviva) sobre carrizo. Artesana Francisca Lidia Sánchez Mateos. San Antonino, Oax. 2017. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Acechando la presa, cocodrilo en madera tallada. Artesano Abel Domínguez Sánchez. Cunduacán, Tab. Col. MAP. (Foto: EKV).

Colibríes en vidrio emplomado con cinta de cobre. Artesano José L. Castro León. CDMX. Col. MAP. (Foto: EKV).

Máscara de madera tallada y policromada. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Manuel Arango Arias. (Foto: EKV).

Lobo, alebrije en madera de cedro policromada. Artesanos Manuel Jiménez e hijos. Arrazola, Oax. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Alebrije en madera tallada y policromada. Artesanos Familia Aragón Santiago. Oaxaca. 2010. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Tortuga de barro natural pintado con tierras de colores. Artesano desconocido. San Agustín Oapan, Gro. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Búhos de latón moldeado con cerámica. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Ardilla de barro modelado. Artesano desconocido. San Antonino, Oax. Donante Gerardo Gómez. Col. AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Guajolote de hojalata martillada y ensamblada. Artesano Tirso Juventino Cuevas Velázquez. Oaxaca, Oax. 2008. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Jarra Pavo real de metal forjado y plateado con incrustaciones de sodalita. Artesanos Los Castillo. Taxco, Gro. Donante Lily Castillo. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Gallo de hojalata recortada, grabada y soldada. Artesano Aarón Velasco Pacheco. Oaxaca. 2000. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Cocodrilo en ámbar. Artesana María Elizabeth Mendoza Estrada. Simojovel, Chis. 2017. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Peine en forma de pescado en hueso recortado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Peine en forma de cochinita en hueso recortado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Apariciones de la Virgen, coco tallado. Artesano desconocido. Veracruz, Ver. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Virgen de Guadalupe en arte plumario. Artesano Francisco García de la Torre. Procedencia desconocida. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Crucifijo en pasta de caña de maíz tallada, empastada y pintada. Artesano Antonio Hernández González. Michoacán. 2001. Col. Fomento Cultural Banamex. (Foto: EKV).

Virgen de Guadalupe en barro modelado y policromado. Artesano desconocido. Ocumicho, Mich. Donante Mercedes Iturbe. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

San Miguel. Siempreviva sobre carrizo. Artesano Antonio Castillo Velazco. San Antonio Ocotlán, Oax. Col. AmigosMAP. (Foto: Nicola Lorusso).

San Antonio y Niño Dios. Cuadro en popotillo. Artesano y procedencia desconocidos. S. XIX. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).

Escena de mercado en totomoxtle (hojas de mazorca de maíz). Artesano Elpidio A. González. Ocotlán, Oax. (Foto: MAP).

Salomé. Nicho en técnica mixta. Autora Monserrat Pecanins. CDMX. 1984. Donación de la autora a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Monja coronada en barro modelado y policromado. Artesano Álvaro de la Cruz. Capula, Mich. Col. AmigosMAP. (Foto: Jasso).

La Bella, barro policromado. Autores Concepción Aguilar y Carlomagno Pedro Martínez. Exposición Arte/Sano 0.1 del MAP. Col. de los autores. (Foto: Juan Leduc).

Diablo con hacha. Madera tallada y policromada. Artesano y procedencia desconocidos. Col. MAP. (Foto: EKV).

Tabla huichola con escena prehispánica. Estambre pegado en madera. Artesano Enrique Carrillo Montoya. San Andrés Cohamiata, Mizquitic, Jal. Col. Part. (Foto: EKV).

Jícara laqueada. Artesano desconocido. Guerrero. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Jícara con peyotes. Aplicaciones de chaquira con cera de campeche (técnica huichola). Artesano Abel Camacho Basilio. CDMX. 2014. Col. MAP. (Foto: EKV).

Coco y dos cuencos (jícaras) tallados y labrados. Artesano José Castellanos Rabanales. Jalapa, Tab. Col. del autor. (Foto: Carlos Contreras de Oteyza).

Cesto tarahumara de palma trenzada. Artesano desconocido. Chihuahua. 2007. Col. MAP. (Foto: EKV).

Equipal. Madera de guásima, bejuco y palma tejida. Artesano Eusebio de Jesús Andrés. Suchitlán, Col. 2016. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Danzas Autóctonas. Miniaturas en hueso de res tallado, montadas en coco. Artesano Baltazar Hernández López. Nacajuca, Tab. 1999. Col. Part. (Foto: EKV).

Máscaras de madera con aplicaciones de diversos materiales naturales. Col. Isak Kanarek.

Figura de cera modelada y pintada sobre hojalata. Artesano Luis Hidalgo. Procedencia desconocida. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Estuche con instrumentos musicales en miniatura. Madera ensamblada y pirograbada. Artesano Venustiano Tenorio Reyes. Coicoyán, Oax. Donante Manuela Arango Hermand. Col. AmigosMAP. (Foto: Nicola Lorusso).

Tambor ritual de madera con piel curtida y tela. Artesano desconocido. Sonora. Col. Ganfer. (Foto: Jasso).

Jaula de alambre con pájaros de cartón modelado. Artesanos Hnos. Bobadilla Vidal. CDMX. 2011. Col. MAP. (Foto: EKV).

Cajonera antigua en madera taraceada. Autor y procedencia desconocidos. Col. Rodrigo Rivero Lake. (Foto: Jasso).

Árbol de la vida con motivos religiosos en barro policromado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Izq.: madera y plástico recortado y ensamblado. Der.: madera y terciopelo recortado y ensamblado. Autora Betsabé Romero. 2006. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: Juan Leduc).

Camión de barro modelado y policromado. Artesano y procedencia desconocidos. Donante Phyllis Hojel. Col. AmigosMAP. (Foto: Jasso).

Mujeres de barro modelado y policromado. Artesana Irene Aguilar. Oaxaca. Col. INPI. (Foto: MAP).

Piña de barro vidriado. Artesano Pedro Hernández. San José de Gracia, Mich. Tienda MAP.

Olla de barro. Artesano y procedencia desconocidos. Donante Fundación Cultural BBVA. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Cántaro de barro canelo bruñido y decorado con colores tierra. Artesano Nicasio Pajarito González. Tonalá. Jal. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Vasija de barro modelado y policromado. Artesano Roberto Olivas. Chihuahua. Col. Miguel Ángel de la Torre. (Foto: Jasso).

Vasija de barro. Artesano José Ángel Santos Juárez. Tonalá, Jal. 2008. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Jarra de talavera. Artesano desconocido. Puebla. Col. MAP. (Foto: Jasso).

Florero de cobre martillado. Felipe Pérez Ornelas. Santa Clara del Cobre, Mich. 1990. Col. MAP. (Foto: EKV).

Centro granada, plata martillada. Artesano Ángel Abdón Punzo. Santa Clara del Cobre, Mich. Col. Populart, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: Silvana Agostoni).

Corbatín y aretes de plata martillada y textil. Artesano desconocido. Taxco, Gro. Donante Luis Alonso Espejel. Col. AmigosMAP. (Foto: EKV).

Cobija de lana en telar de pedal colonial. Artesano Ignacio Netzahualcóyotl. Contla de Juan Cuamatzi, Tlax. Tienda MAP.

Sarape de lana con urdimbre de algodón. Del libro El Sarape de Saltillo. Grupo Azabache. Col. Museo Franz Mayer. (Foto: Francisco Kochen).

Mantel de manta bordada. Artesano desconocido. Guerrero. Col. Part. (Foto: EKV).

Metate y metlapil (mano) de piedra. Artesano desconocido. Ocotlán, Oax. S. XX. Donante Rodolfo Morales. Col. AmigosMAP. (Foto: Nicola Lorusso).

Florero de vidrio prensado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Yoje Tapuach, pieza donada a AmigosMAP. (Foto: EKV).

Botella de vidrio prensado. Artesano y procedencia desconocidos. Col. Marie Thérèse Hermand de Arango. (Foto: EKV).