Los artistas populares de ayer y hoy

Sala Esencia del Arte Popular Mexicano, en el MAP. (Foto: Humberto Tachiquín "Tachi")

María Teresa Pomar

En nuestro pasado precortesiano, a los buenos artistas y artesanos se les llamaba genéricamente toltecas. Existía un lugar especial para ellos llamado Toltecayotl (“Lugar de artes y artistas”), al que sólo podían acceder los toltecas de reconocida valía en sus variadas especialidades.

En seguida transcribimos un poema del rey Nezahualcóyotl, ya que sus conceptos de hace seiscientos años aún se aplican a los artistas populares y a los artesanos de hoy:

Toltecatl: El artista,

El artista discípulo, abundante, múltiple, inquieto.

El verdadero artista: capaz, se adiestra, es hábil;

dialoga con su corazón,

encuentra las cosas con su mente.

El verdadero artista todo lo saca de su corazón;

obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento.

Obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente,

crea; arregla las cosas, las hace atildadas,

hace que se ajusten.

El torpe artista obra al azar, se burla de la gente,

opaca las cosas, pasa por encima del rostro de las cosas,

obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón.

Cada artífice prehispánico tenía un nombre: tlacuilo (pintor), zuquichiuhqui (alfarero), amanteca (artista del arte plumaria), tucuitlapitzqui (orfebre), y muchos otros, pero todos debían ser yolteotl, es decir, tener el corazón endiosado y poder “dialogar con él” y hacer “mentir” el material que pasara por sus diestras y especializadas manos.

El artista popular contemporáneo refleja en su obra los rasgos de su cultura, y sabe, cuando hace un objeto destinado a ceremonias, festividades o para uso cotidiano, que sirve, en primer lugar, a su comunidad. Asimismo, ellos son los principales salvaguardas de la multiplicidad de tradiciones y culturas que perviven en nuestro país.

Dar forma al barro, a las fibras vegetales, manejar el infinito mundo de colores y formas que existen en la naturaleza, rebasa la mera concepción utilitaria para transformarse en obra de arte, siempre ligada a sus creencias y a su visión del cosmos.

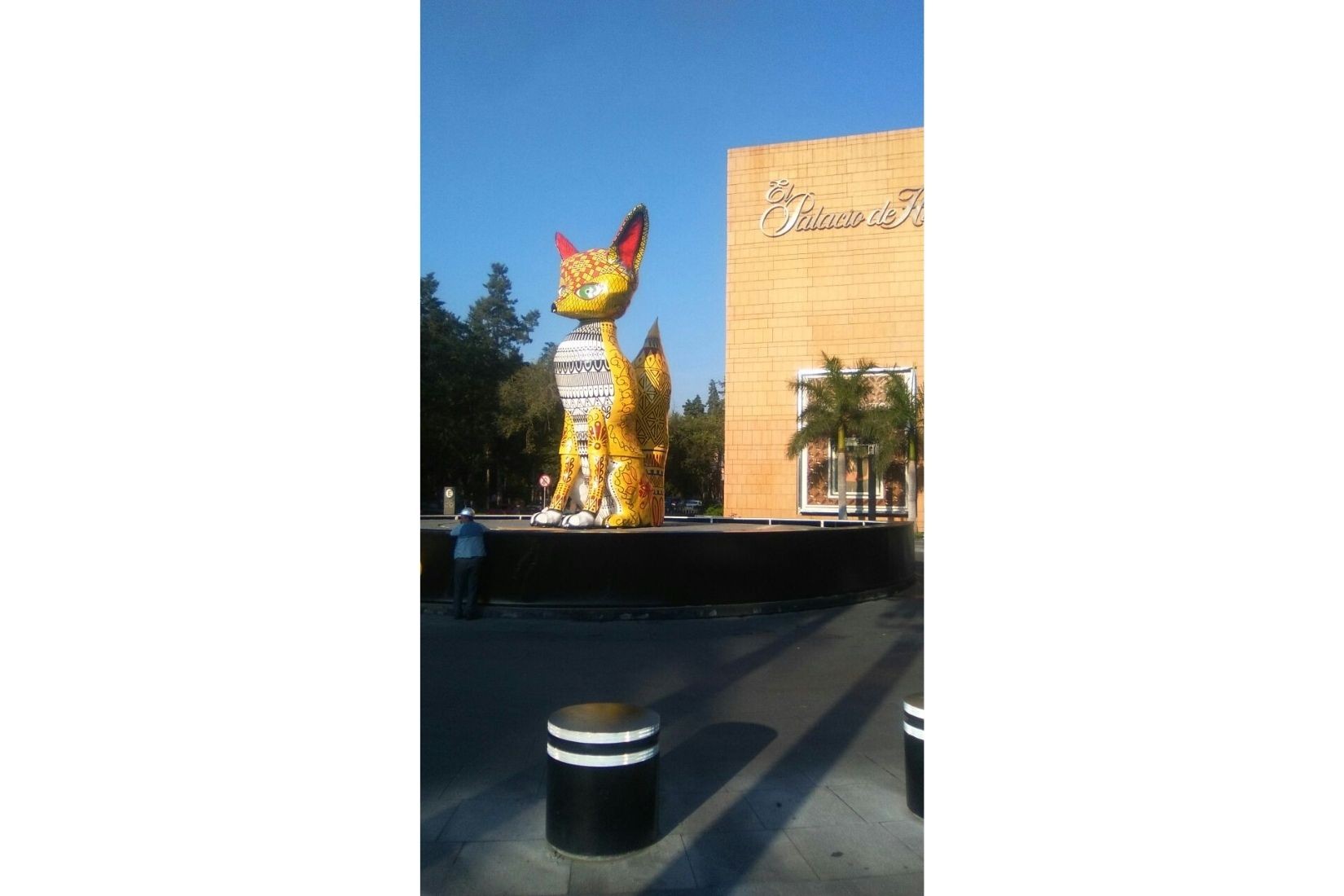

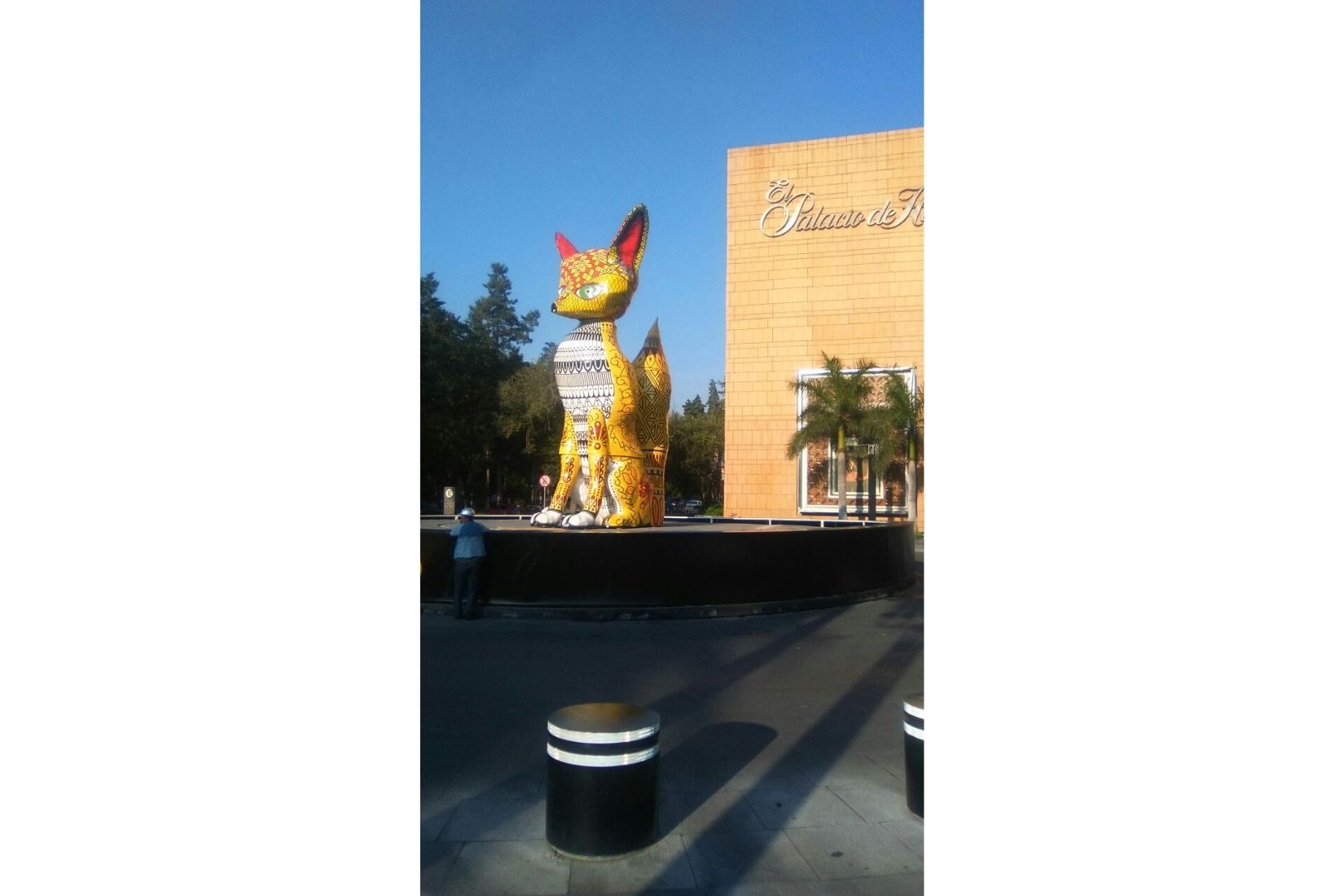

¿Qué ocurriría si los mascareros desconocieran los rasgos de los personajes que deben tallar y pintar para que las danzas sean genuinas? ¿Cómo se haría una ofrenda de muertos si los artesanos ignoraran la clase de sahumerios y candeleros tradicionales que utilizan en su pueblo? Sin embargo, la tradición no limita la creatividad de los artistas populares de México; al contrario, con técnicas y materiales tradicionales producen formas y objetos en que derrochan imaginación: los alebrijes de la Ciudad de México, o las figuras fantásticas de San Martín Tilcajete, en Oaxaca, o los diablos de Guanajuato y de Ocumicho, en Michoacán, o las sirenas del Estado de México, o las figuras para nacimientos de Tlaquepaque, en Jalisco, y de Amozoc, en Puebla.

El extraordinario mascarero David Tepo, de Xico, Veracruz, me dijo: “Cuando hago una máscara y ésta se va formando, me río con ella porque ella se ríe conmigo, y si estoy molesto, mi máscara me sale con el ceño fruncido. Por eso me gusta tanto hacer máscaras, porque me alegran el corazón”. Y no por ello dejan de ser las máscaras que tradicionalmente usan los danzantes en las fiestas patronales del pueblo.

En razón de la diversidad geográfica del país, de su multiplicidad étnica –y por ende cultural– y de los variados orígenes de nuestros genes, todos y cada uno de los rincones de México cuentan con artistas populares, no académicos pero artistas al fin y al cabo, que aun sin proponérselo hacen de un metate, un molcajete, una olla o una cazuela, verdaderas obras de arte.

Estos artistas populares trabajan y dominan infinidad de materiales que se obtienen a lo largo y ancho del país: agaves de los que se extraen filamentos finísimos (henequén, sansibiera, pulquero, lechuguilla, zapupe, etcétera); algodón de diferentes colores (café, beige, blanco, verde); maderas preciosas, comunes o matojos; conchas y caracoles marinos; palmas (real, jipi, majahua); arcillas cerámicas (barros) de diferentes composiciones, y muchas otras más que sería casi imposible enumerar. Otras fuentes de materiales son las que ahora se llaman reciclables (papel, hojalata, semillas, cáscaras y semillas de frutos, calabazas, hueso, cuerno y otros), aquellos que inspiraron a Diego Rivera cuando dijo que “un pueblo que puede hacer una obra de arte con basura, es un pueblo de artistas natos”.

Lejos de lo que se cree el artista popular no es un improvisado, sin preparación; casi todos los que responden a esta designación aprenden su oficio desde pequeños, en forma de juego. Al respecto, Carlomagno Pedro Ramírez, refiriéndose a su más tierna infancia, dice que era la época “cuando jugábamos a que éramos artesanos”; en ese entonces hacían bolitas de barro negro o figuritas que los familiarizaban con el material que más tarde debían dominar; se sentaban al lado de un familiar, generalmente su abuelo, su padre o su madre, que para entretenerlos les daban algún trocito de su material de trabajo. Más adelante seguían los pasos de sus mayores, ayudando, en pequeñas tareas, a confeccionar los objetos de arte popular, desde quince o veinte años antes de que ellos a su vez transmitieran lo aprendido a sus descendientes que, como ellos, tendrían que adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias, dentro de su tradición, para producir los satisfactores requeridos por una sociedad en continuo cambio.

Si bien es cierto que el oficio se transmite de padres a hijos, de generación en generación, quienes revolucionan el arte popular son los que hacen cambios que enriquecen los conocimientos aprendidos. Es el caso de doña Modesta Fernández, que enseñó el oficio de la cerámica a sus hijos Mónico y Alfonso Soteno, quienes aportaron elementos propios a la producción materna y hoy compiten en creación artística con sus propios hijos; o del mismo Carlomagno y su hermana Malena, magníficos escultores en barro negro de Coyotepec, Oaxaca; o el de Luis e Irma Blanco, hijos de doña Teodora Blanco, la gran artista del barro bordado; o del hijo de Herón Martínez que, en Acatlán, Puebla, sigue los pasos de su padre.

En Tonalá, Jalisco, Nicasio Pajarito y sus hijos trabajan la loza de barro canelo (bruñido en tonalidades cafés). Don Nicasio dice que como él ya no ve bien, ahora sus hijos lo enseñan a hacer cosas diferentes, pues él se limitaba a fabricar botellones de olor, platos y apaxtles; sus hijos ahora hacen cántaros con figuras de perros, macetas, alcancías y nacimientos, todo decorado con la técnica heredada, que también resultan bellísimos; asimismo destaca el gran artífice del cobre martillado Etelberto Ramírez, prematuramente fallecido, cuyo hijo Luis, de 20 años, compite con los grandes maestros cobreros de Santa Clara.

Esto mismo se aplica a las mujeres, que entraman sueños y tradiciones en sus huipiles y quexquemetl; o a los que tejen hamacas o petates, como los indios pame de San Luis Potosí; o a aquellos que se dedican a darle forma al plomo; o a quienes tallan la madera. El aprendizaje de todos, sin excepción, empezó en su niñez y continuó hasta su vida adulta, siempre aportando ideas innovadoras.

No obstante, hablar de todos los casos ejemplares que existen en México formaría un grueso volumen. Por ahora, sólo establecemos que se podría trazar una línea continua entre los toltecas del siglo XVI y los artistas populares del siglo XXI.