La magia del espacio en el tiempo

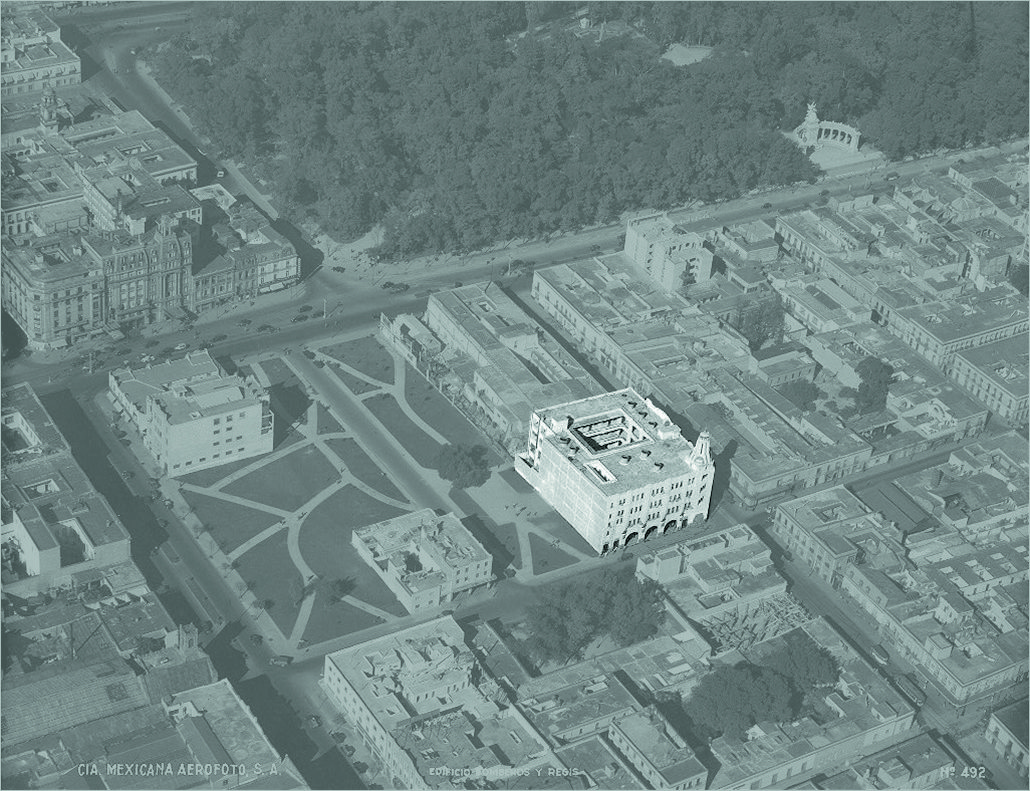

Edificio art decó construido por el Arq. Vicente Mendiola en 1928 para Inspección General de Policía y Cuartel Central de Bomberos.

Mónica Abedrop

[…] la arquitectura es vida, o por lo menos es la vida tomando forma y por lo tanto es el documento más sincero de la vida como fue vivida ayer, así como se vive hoy y se vivirá siempre. En el Reino de las Ideas, Frank Lloyd Wright

Alguna vez, hablando de arquitectura, Luis Barragán dijo: “El espacio ya existe y el arquitecto lo delimita para que el hombre pueda entenderlo”. Sin embargo, muchas veces los seres que han venido a habitarme no siempre me viven y me sienten con el gozo y la emoción con los que fui concebido y para los que fui creado. El objetivo o la misión fundamental de mi arquitectura fue crearme y conformarme con un propósito en mente: sin esa esencia mi arquitectura sería incomprensible. Yo dependo de mí mismo y ella, subordinada a mí, es la creadora de un baile armonioso de elementos y formas que, con maestría, sensibilidad y gran gusto, logra el arte del espacio para y por el espacio.

Como bien lo explica Focillon en La vida de las formas y Elogio de la mano:

“Pero, quizá, es en la masa interna donde reside la originalidad profunda de la arquitectura como tal. Al dar una forma definida al espacio hueco crea verdaderamente su universo propio”.

El tiempo es el gran aliado del universo que soy. Es movimiento, ritmo, flujo, y juega conmigo un papel muy importante en la trama de la obra arquitectónica. Mi presencia se va dibujando, se vuelve perceptible en cada uno de los trazos, volúmenes y formas, mientras que el tiempo va imprimiendo su huella en cada uno de sus movimientos: silenciosa y sigilosamente fluye, se plasma y permanece como testigo de su andar semejando que él también se convierte en espacio. ¡Qué maravillosa es la imagen de la unión del espacio con el tiempo! Espacio y tiempo. Tiempo y espacio.

Hoy en día tengo la forma y la vocación de un museo, el espíritu de guardián para lograr la conservación de objetos de arte. Mi extraordinaria suerte es que resguardo y abrazo numerosas piezas de arte popular de toda índole, de distintas culturas y periodos del devenir de la República mexicana. Por mi espectacular patio, mis escaleras, mis pasillos y mis salas transitan miles de niños y adultos que gozan de la riqueza de mis colecciones, experimentando, al mismo tiempo las profundas emociones que mi naturaleza, como espacio creado, les provoca.

Pero este no ha sido el único destino que he tenido ni tampoco mi única experiencia espacial. Desde que fui concebido, mis diversas funciones han estado vinculadas al cuidado de la gente y sus oficios, con el apoyo de gente bondadosa y filántropos, conjuntamente con el gobierno en turno.

Mi historia es larga y muy variada: me ha tocado ser hogar que abrigó y protegió a niños, mujeres y convalecientes necesitados; fui partícipe del cuidado y protección de servicios comunitarios; he escuchado música y lamentos, he visto circular tiempos de paz y de conflicto, de crecimiento y abandono, de mudanzas de estilos y modas… Y, a pesar o gracias a todo ello, hoy me encuentro rodeado de arte, colores y vida, sigo siendo un espacio que, desde mi esencia y mi centro, recibe, atestigua y festeja la enorme capacidad de creación que la destreza de las manos mexicanas son capaces de plasmar en un objeto para exaltar su propia realidad, su propio espacio, su propio tiempo.

Desde que existo he visto transcurrir frente a mí la vida de México. Presencié cómo se fundó y floreció el glorioso México prehispánico porque tengo la suerte de encontrarme a muy poca distancia del centro ceremonial de la Gran Tenochtitlan. Durante la época de la Conquista, cuando los españoles arrasaron con todo vestigio del pasado mexica, mi localización siguió siendo la más cotizada y poco a poco el espacio en derredor mío se fue poblando de grandes construcciones: la Catedral, iglesias, conventos, instituciones gubernamentales y educativas… hasta que, en 1763, Fernando Ortiz Cortés, chantre de la Catedral, tuvo a bien descubrirme y, llevado por su dolor ante la pobreza y conmovido por la miseria, concibió la idea de establecer en mi terreno un lugar donde ofrecer paz anímica y apoyo físico a los convalecientes y niños de la calle. Tomé entonces la forma del bien llamado “Hospicio de los Pobres”. No obstante, aunque no vio terminada su obra, su gran corazón, generosidad y nobleza ayudaron a muchos seres necesitados, logrando, además, que muchos de ellos fueran aquí mismo educados para amar a su tierra y prepararse para ser hombres de bien.

Hasta 1900 tuve la ventura de guarecer a mucha gente entre mis muros. Sin embargo, a partir de ese momento mi suerte iba a cambiar: estaba destinado a incorporarme a la Alameda, la zona exclusiva de principios de aquel siglo para deleite de las más altas clases sociales del país.

Me quedé solo, sin más vida que la que los muros y el tiempo me concedían. En esas estaba, esperando a ser integrado a la grandeza, cuando se me vino encima la Revolución y fui totalmente abandonado durante más de veinte años. Abandonado, entre comillas, porque aun cuando cualquiera habría pensado que era yo un espacio muerto, en realidad me convertí en un espacio muy vital: un testigo mudo de los grandes cambios en la vida de México.

El tiempo, que no cesa su camino, seguía siendo mi fiel compañero. Y yo, por estar distraído con esos cambios de búsqueda y transición, en la modorra de mi estado de espera, no me había percatado de que mi esqueleto y mi piel se encontraban ya en ruinas.

Fue entonces cuando comenzó mi segunda función. Esta vez me transformé en un edificio para la Inspección General de Policía y Cuartel Central de Bomberos. De nuevo abracé a hombres de bien que velaban por la paz y protección de los habitantes de esta ciudad. Mi morfología fue, y es hasta la fecha, deslumbrante y representativa del México moderno. De estilo art déco, creada y concebida por el arquitecto Vicente Mendiola Quesada, considerado el ejemplo idóneo del artista-arquitecto-pintor de la época. Me enorgullece ser un espacio proyectado con la sensibilidad y la visión de un artista que siempre gozó de la contemplación de la naturaleza y el gusto por lo bello.

El tiempo siguió corriendo. Y en 1996, después de sufrir varios años el deterioro de mi estructura, se decidió rescatarme y que mi nueva vocación se cifrara en albergar un museo. Una vez más, la buena voluntad y el apoyo de mucha gente seguía favoreciendo mi futuro. Este año cumplo doce años de celebrar y disfrutar de tan espléndido proyecto. He visto transitar a miles de gentes que vienen conocerme, otras se han quedado para apoyarme, para promover mi acervo y ocuparse de mantenerme listo para recibir a más visitantes.

Mi patio se pinta de colores con enormes alebrijes, piñatas, papalotes de todos tamaños y divertidas formas; se regocija de la llegada del “Vochol”, ese maravilloso auto revestido por el arte huichol, tapizado de brillantes chaquiras de mil colores, y lo extraña cuando se va de gira por el mundo. Mi patio también comparte los rayos del sol con el majestuoso árbol de la vida que ve la vida pasar, juegan con él y le confieren elegantes y sutiles movimientos a su inmutable estática. Se inunda de la música compuesta por las voces de los visitantes que se sorprenden de tanta belleza, y con las risas de los niños cuando descubren un mundo fantástico y mágico en las piezas que llaman su atención. Se llena de alegría con los eventos que colman su explanada y se cimbra de emoción al sentir sobre su suelo a tanta gente interesada por todo lo que aquí se dice y muestra.

En mis pasillos y salas estallan miles de manifestaciones de un pueblo rebosante de imaginación, creatividad y formas de expresión. En mis vitrinas habitan obras de muy diversas facturas, formas, estilos, técnicas, materiales, texturas, dimensiones, que reflejan destellos desde nuestra aún viva historia hasta las expresiones más contemporáneas, revelando siempre la identidad de las artesanas y los artesanos y sus respectivas cosmovisiones. Tradiciones, creencias, vestimenta, juguetes, joyas, textiles, muebles, instrumentos, ollas, ornamentos… Tratar de enumerarlos equivaldría a faltarle respeto a ese inmenso mundo de creatividad, de entendimiento, de inventiva e imaginación, a ese infinito conjunto de arte que cobijo con amor y admiración.

Mi esencia se nutre de los cientos de manitas de todos colores y tamaños de los niños artesanos, junto con las de sus compañeros que los apoyan económicamente para que desarrollen su ingenio e intuición. Mi travesía se ilumina con reflejos plateados y dorados de todas las personas sensibles y generosas que hacen posible que mi naturaleza adopte una dimensión de dicha y emoción.

En mi calidad de universo de esta vertiente del arte he escuchado en boca de los artesanos que soy “El Templo de las Artes”, que soy como una “bendición descargada del cielo”, y a mí me gusta, por poner un ejemplo, cuando los reboceros dicen que son “felizmente artesanos”, que “plasman con sus hilos nuestros sueños” y que “el rebozo es un abrazo mexicano”.

Como bien dice el Maestro Walther Boelsterly, quien dirige cuanto se exhibe entre mis muros: “Tenemos derecho y obligación de admirar el arte”. Y yo deseo continuar siendo este espacio colmado de vida y de pasión, donde tengo la fortuna de albergar el arte y abrazar y compartir las emociones que despierta en todas y cada una de las personas que me recorren y se llevan en el corazón un pedazo de México.

El tiempo, lo repito, ha sido mi aliado y juntos hemos confirmado lo que reza el epígrafe de Frank Lloyd Wright. El espacio que soy es la vida tomando forma, y aquí sigo, como un testigo, como el registro sincero de la riqueza de la artesanía mexicana, orgulloso de ser hoy el Museo de Arte Popular.