Cerámica

Mujeres del barro rojo recolectando el barro en la mina. San Marcos Tlapazola, Oax.

David Zimbrón Ortiz

El uso del barro (mineral aluminosilicatoso de gran abundancia y propiedades especiales) es casi tan antiguo como la existencia del hombre sobre la Tierra, lo ha acompañado en sus actividades cotidianas quizá por su asombrosa cualidad de permitirle, de manera espontánea, materializar su voluntad.

La posibilidad de cocer la tierra es, de acuerdo con la mayoría de los estudiosos de su historia, un descubrimiento azaroso presenciado en los grandes incendios forestales y alcanzado a través de la observación de los fenómenos resultantes de la interacción del fuego con el suelo. La vida del hombre tuvo que transformarse necesariamente al adquirir la facultad de elaborar utensilios de tierra cocida, cuya perdurabilidad permite determinar los avances de las civilizaciones antiguas y modernas.

En la actualidad, la palabra cerámica designa el inmenso conjunto de productos elaborados a partir de los aluminosilicatos (muchos, hoy, ya no proceden de minerales arcillosos) transformados por la acción del fuego.

Como un antecedente curioso, el trabajo con estos materiales está lleno de paradojas. Es uno de los medios más complejos y difíciles para trabajar; no obstante, los niños lo manejan sin problema. Se trata de uno de los procedimientos más antiguos, elaborado con la sustancia de la tierra misma, a la vez que está a la vanguardia de los materiales más modernos para la ciencia. Por ello, aquellos que laboran la cerámica siguen la ruta de una antigua tradición en cuya esencia todavía existen nuevos retos y cosas por hacer.

De esta manera, es más fácil enumerar los objetos que no pueden elaborarse con cerámica respecto de los que se fabrican con este material: desde vasijas y objetos rituales, ladrillos y losetas para la construcción, hasta artículos como conectores de computadora, prótesis dentales, cuadros de bicicleta, navajas de cuchillo, componentes para motores, recubrimientos para cohetes y para hornos, aislantes eléctricos y térmicos, abrasivos, refractarios, muebles y objetos para baño, molinos, etcétera.

Pero lo más interesante para nosotros, aquí, es que la cerámica ha sido el medio idóneo para las más bellas artes: mosaicos de mezquitas persas, esculturas de las dinastías chinas, figuras y vasijas precolombinas, grandes vasijas griegas preclásicas y clásicas, etcétera. Es importante resaltar que esta manifestación de la creatividad humana va íntimamente ligada a una serie de procedimientos científicos igual de admirables: las porcelanas traslúcidas de la dinastía Song (960-1279 d.C.), por ejemplo, son evidencias de la más alta tecnología en cuanto a fabricación, cocción y acabados.

En última instancia, lo que nos intriga es el hecho de determinar cuándo el utensilio cotidiano, concebido en su origen para desempeñar una función, se apropia del apelativo de objeto de arte.

Para contestar esta pregunta, resulta indispensable explicar dos ideas. En primer lugar, partiremos de la concepción de que el objeto artístico es aquel que deviene en símbolo, cuya finalidad principal radica en mostrar o hacer ver los esquemas vinculados a la esencia de los seres humanos, que se expresa en formas arquetípicas irresolubles, que la hacen y la harán evolucionar hacia manifestaciones siempre cambiantes e innovadoras. Allí encontramos tres representaciones básicas: el esquema operativo, en que se manifiesta el íntimo deseo de ver afectada la realidad por efecto de la voluntad confrontada a un medio; el esquema afectivo, que expresa la forma de relación que establecemos con el exterior y que nos permite, por ejemplo, resolver la dialéctica entre la individualidad y la alteridad para, de esta forma, establecer un puente que diluye la sensación arquetípica de soledad o independencia universales, al hacernos sentir que pertenecemos a un grupo que posee comportamientos y sentidos se mejan tes, sin contraponerse a nuestros valores individuales, y por último, el esquema imaginativo, que intenta plasmar y comunicar nuestra relación con el ámbito de nuestras emociones y deseos, carentes de forma y de color tangibles. En segundo lugar, es importante tener en cuenta cómo la forma de percibir las cosas altera su sentido: ello sirve para evidenciar que lo que en realidad hace transitar el utensilio del ámbito utilitario al artístico es la percepción que se tiene de éste, y no algo que lo modifique.

Y entonces, ¿todos los utensilios percibidos como símbolos pueden considerarse objetos artísticos? Desde luego que no. Como consecuencia de la interacción de los esquemas operativo, afectivo e imaginativo con esta constante insatisfacción del arquetipo irresoluble, se produce el refinamiento, definido como la consecuencia natural de esta constante búsqueda que nos incita a vislumbrar cuánto podemos imponer nuestra voluntad al medio o en qué medida el medio es el que impone su voluntad en nosotros. Paradójica, pero realmente, la excelencia se produce en el momento en que nuestra voluntad no pelea más con la voluntad propia del medio, y entrando en armonía con ella, libres ambas de la imposición racional de querer lograr, permiten que la belleza acontezca sola, como si no hubiera sido necesario esfuerzo alguno para llegar a ella.

De esta forma, quien aprecia los objetos llamados artísticos amará de igual manera los utensilios y las herramientas, cuyas características de manufactura y significado se acercan a aquellos que permitieron y facilitaron la elaboración de los primeros.

Denominamos arte prehistórico al conjunto de objetos utilitarios que tuvieron un uso distinto del contemplativo en su tiempo, pero que ahora percibimos –luego de haber perdido su utilidad original– como símbolos que revelan, por su exquisita realización, una comprensión de los medios, un dominio de los recursos y una forma de existencia, a veces tan cercana a la nuestra que, con la pura contemplación, nos quitan el aliento.

Asimismo, desde la antigüedad el ser humano se ha valido de los recursos naturales no sólo para cubrir una necesidad sino para manifestarse a través de los esquemas anteriormente mencionados. Si, en principio, la función determinaba la forma, también se dio el caso contrario. De esta manera, algunos recursos que permitieron mejorar la utilidad de los productos se transformarían, con el tiempo, en recursos puramente expresivos, a través de los cuales las diversas culturas han dejado evidencia de su existencia y de su ideología.

Cuando la cerámica se cocía en hornos abiertos (tal fue el único caso de cochura en el ámbito precolombino), la temperatura no alcanzaba a vitrificar el barro y los componentes salinos nunca llegaban a fundirse en forma de vidriado, entonces fue necesario buscar métodos alternativos de sellado del barro cocido para que contuviera líquidos. Desde tiempos paleolíticos resinas como la brea y las grasas del tipo del sebo se empleaban con esta finalidad. En la América precolombina, la repetida cocción de atole fue el recurso ideal para conseguir dicho sellado.

El periodo neolítico dejó como herencia el procedimiento del ahumado, que consiste básicamente en precipitar carbón atómico en la loza ya cocida, por medio de una atmósfera violentamente reductora que se logra al rellenar el horno (con las brasas todavía ardientes) con las cenizas de la cocción y, luego, sellando el acceso de aire por medio de emplastes de barro crudo; otro método consiste en cocer loza dentro de un recipiente cerrado (técnicamente llamado saggar), que contiene restos de materia orgánica que carboniza durante la cochura. El carbón atómico posee una tensión superficial elevada que rechaza la humedad como si se tratara de una superficie grasa, y colorea el barro de un negro intenso, a veces con visos platinados, como de grafito. Los romanos extendieron esta técnica a todos los confines de su imperio. Este método de sellado lo practican en el presente las comunidades de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, así como en Juan Mata Ortiz, Paquimé y Casas Grandes, en Chihuahua, exclusivamente con fines decorativos, pues le imprime a la loza una apariencia y un color peculiares.

Al parecer, en el Neolítico también aparecen las técnicas de alisado y bruñido, que consisten en frotar la superficie de las piezas de cerámica con algún instrumento de textura tersa. Sorprende cómo estos recursos surgen, de manera aparentemente espontánea, en todos los rincones del planeta. Similares en su método, el alisado, producido con un retazo de tela o un pedazo de olote, por ejemplo, no crea una superficie tan cerrada y brillante como el bruñido, elaborado con piedras cuya superficie ha sido lustrada al máximo. En el periodo prehispánico, éste fue el recurso más utilizado para sellar las superficies del barro. Para lograr una superficie muy cerrada se aplicaban almagres (barros coloreados de granulación extremadamente fina) sobre la superficie antes de ser bruñida. Éstos, usados también por un sinnúmero de civilizaciones antiguas y contemporáneas, reciben el nombre genérico en italiano de terra sigillata, que en español significa “tierra sellada”.

La variedad de colores de los almagres asequibles en el México antiguo dieron lugar al desarrollo de lozas ceremoniales y ornamentales cuyo refinamiento es indescriptible: tales son los casos de las vasijas teotihuacanas, mayas y tlaxcaltecas, policromas. Por un acierto grandioso del destino, pero sobre todo porque la belleza del bruñido no será igualada ni por el mejor de los vidriados, estas técnicas aún se emplean, a pesar de la introducción del esmalte por los españoles a partir de la Conquista, que, en ocasiones, logra una exquisitez igualmente asombrosa. Podemos encontrar casos de alisado en las lozas fabricadas en comunidades de Hidalgo (en Chililico, cuyos maravillosos pinceles de pluma de guajolote pueden hacer desde el trazo más fino hasta la mancha más grotesca), Veracruz (Santa Ana Chumatlán), Chihuahua (loza de la zona tarahumara), Chiapas (algunas piezas de Amatenango del Valle), etcétera, y de bruñido, en las localidades alfareras de Michoacán (Huáncito, Cocucho, Patamban, Tzintzuntzan etcétera), Oaxaca (Santa María Atzompa y el mismo San Bartolo), Puebla (Los Reyes Metzontla y Acatlán), Jalisco (Tlaquepaque y Tonalá), Chihuahua (zona de Casas Grandes y Paquimé) y Colima (Comala y Paticajo), entre otras.

En cuanto a aplicaciones mixtas de las técnicas de sellado, encontramos ejemplos en el barro negro de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y de Juan Mata Ortiz, Chihuahua, que combinan el bruñido con el ahumado, más con una intención decorativa que utilitaria, y el barro “canelo” de Jalisco, cuyo trabajo de alisado con frecuencia se complementa con la aplicación superficial de manteca de cerdo.

Originarios de Egipto y expandidos después hacia Persia, Europa y aun China, los vidriados alcalinos y plúmbicos aparecen como resultado de la utilización de natrón (compuesto de sales sódicas) y de galena (sulfuro de plomo) en productos como los ladrillos para la construcción de chimeneas, cuya superficie se fundía y formaba vidrio por efecto del calor. Con la llegada de los españoles a América surgen nuevas formas y acabados que terminarán por producir tipos distintos de alfarería que, a la postre, adquirirán características étnicas originales. Las lozas decoradas con pinturas y engobes multicolores, recubiertas con un vidriado transparente de bisilicato de plomo, tendrán gran acogida en las comunidades alfareras nacionales, de las que tenemos extraordinarios ejemplos de refinamiento y creatividad. Algunos de los casos más notables son: el petatillo de Tonalá; el decorado de la loza de Capula; las jarras pulqueras con leyendas de Tecomatepec, Estado de México; la loza vidriada “al estilo de los amates”, de San Agustín Oapan, Guerrero, y lozas decoradas con estilos contemporáneos en algunas localidades de los estados de Oaxaca y Puebla.

Una placa asiria escrita en cuneiforme babilónico, que data de 2500 a 2000 años a.C., revela ya la fórmula del vidriado verde de cobre que fue introducido en México, con idéntica fórmula, por Vasco de Quiroga alrededor de 1540. Este vidriado, cuya composición es idéntica hasta nuestros días, es un simple polisilicato de plomo teñido con caspa de cobre. En la actualidad, lugares como Patamban, San José de Gracia y Tzintzuntzan, en el estado de Michoacán, y Santa María Atzompa, en Oaxaca, ostentan su verde estandarte en lozas exquisitamente elaboradas que además se decoran con aplicaciones en técnicas de pastillaje, esgrafiado y engobes.

Nuestros alfareros, al sustituir el óxido de cobre por otros óxidos de metales transitivos, han conseguido gran variedad de tonalidades en el vidriado plúmbico: óxido de cobalto para el azul; dióxido de manganeso para el color caramelo; óxido de hierro para los ocres y marrones; antimonato de plomo para el amarillo, y combinaciones de ellos para conseguir los sorprendentes negros de Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, y Acatlán, en Puebla.

Por su parte, los esmaltes estanníferos –desarrollados en el Islam hacia el siglo XII y cuyo nombre señala que se trata de barnices cerámicos blancos y opacos por la presencia de óxido de estaño– vivieron su apogeo durante los siglos XV al XVII, tanto en el Medio Oriente como en Europa, a raíz de la euforia por las lozas blancas que generaron, por un lado, la importación de porcelanas desde China, y por el otro, el cierre de las fronteras turcas para el comercio. La imposibilidad de igualar la sorprendente albura de la porcelana y la crisis que experimentaba el mercado de las lozas de color, orilló a los alfareros renacentistas a buscar alternativas para competir con la oferta oriental.

Aparecen entonces las mayólicas, lozas de color recubiertas con esmalte estannífero, cuya originalidad radica en que la decoración –azul en su origen, y policroma más tarde– se aplica sobre el esmalte blanco en crudo y se cuece al mismo tiempo que éste, y las fayenzas, materiales cerámicos elaborados con minerales purísimos que permiten la confección de un barro totalmente blanco. En aquellos tiempos, los principales centros de fabricación de mayólicas se localizaban en España e Italia; algunas comunidades, de manera arbitraria, bautizarán con su nombre a estas lozas: la isla de Mallorca origina el apelativo de mayólica, en un principio impuesto por los italianos a las lozas de lustre valencianas; Faenza, en la región italiana de Emilia, el de fayenza, como los franceses designaban a las mayólicas italianas y, luego, a las propias; Talavera de la Reina, en la Península Ibérica, el de talavera, aplicado incluso a su heredera americana, la loza angelopolitana.

El descubrimiento de yacimientos de los mismos minerales en terrenos de Puebla y Tlaxcala hicieron posible la fabricación de mayólica en estos lugares. Minas de excelente barro, yacimientos de plomo y estaño, y grandes vetas de arenilla y tequezquite (versión mexicana del natrón), fueron explotados para reproducir las lozas talaveranas. Pero, ¿qué sucede con estas piezas estanníferas elaboradas en México? Herederas de las técnicas islámicas; empapadas con decoraciones que combinan el estilo morisco con el gótico isabelino en una mezcla conocida en España como mudéjar (debido a que se llamaba mudéjares a los musulmanes no conversos que vivieron en la España cristiana después de la Reconquista); influidas por la tradición blanquiazul de las porcelanas chinas; engalanadas con el gusto italiano de las formas y colores de las mayólicas renacentistas y sazonadas con los azules gordos de las lozas florentinas, y por último, aderezadas con la calidad manual, la imaginación y el gusto exuberante de las lozas prehispánicas locales, las mayólicas mexicanas conforman un producto originalísimo y tradicional que, como refiere el maestro Fernando Gamboa, “sincretizan las culturas de Extremo y Medio Oriente, de Europa y de América en un mestizaje quíntuple”.

Gracias a la espléndida creatividad de nuestros alfareros, la tradición de la mayólica se extendió con características muy propias a los estados de Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco. Sin embargo, es lamentable la desaparición de la magnífica mayólica de Sayula, entre muchos casos engullida por sus titánicos competidores loceros de Michoacán y Jalisco.

Hay un caso especial que requiere de una mención de honor: el barro natural, que lucha contra la excelsitud de los múltiples y más rebuscados acabados, que presta su humilde servicio a los hedonistas placeres de la mesa y la cocina, ha sabido, desde tiempos inmemoriales, mantenerse en pie hasta nuestros días. Y, desde luego, nos ha cautivado con su gallarda sencillez.

Si el sellado de la loza representa una necesidad relevante para ciertos fines, la porosidad del barro natural y, en consecuencia, el minado de líquido, resultan indispensables para otros. Así, los fabricantes de enfriadores y cántaros para agua y de macetas utilizan el barro natural para que, con la evaporación del minado, el contenido se mantenga fresco.

El barro natural aparece en la mayoría de las comunidades productoras, aunque con frecuencia de manera esporádica. No obstante, hay lugares donde destaca como característica principal de la fabricación artesanal, como es la zona mixe, la región central y del istmo en Oaxaca; algunas comunidades en Chiapas; en Aguasuelos, Veracruz; San Agustín Oapan, Guerrero, etcétera.

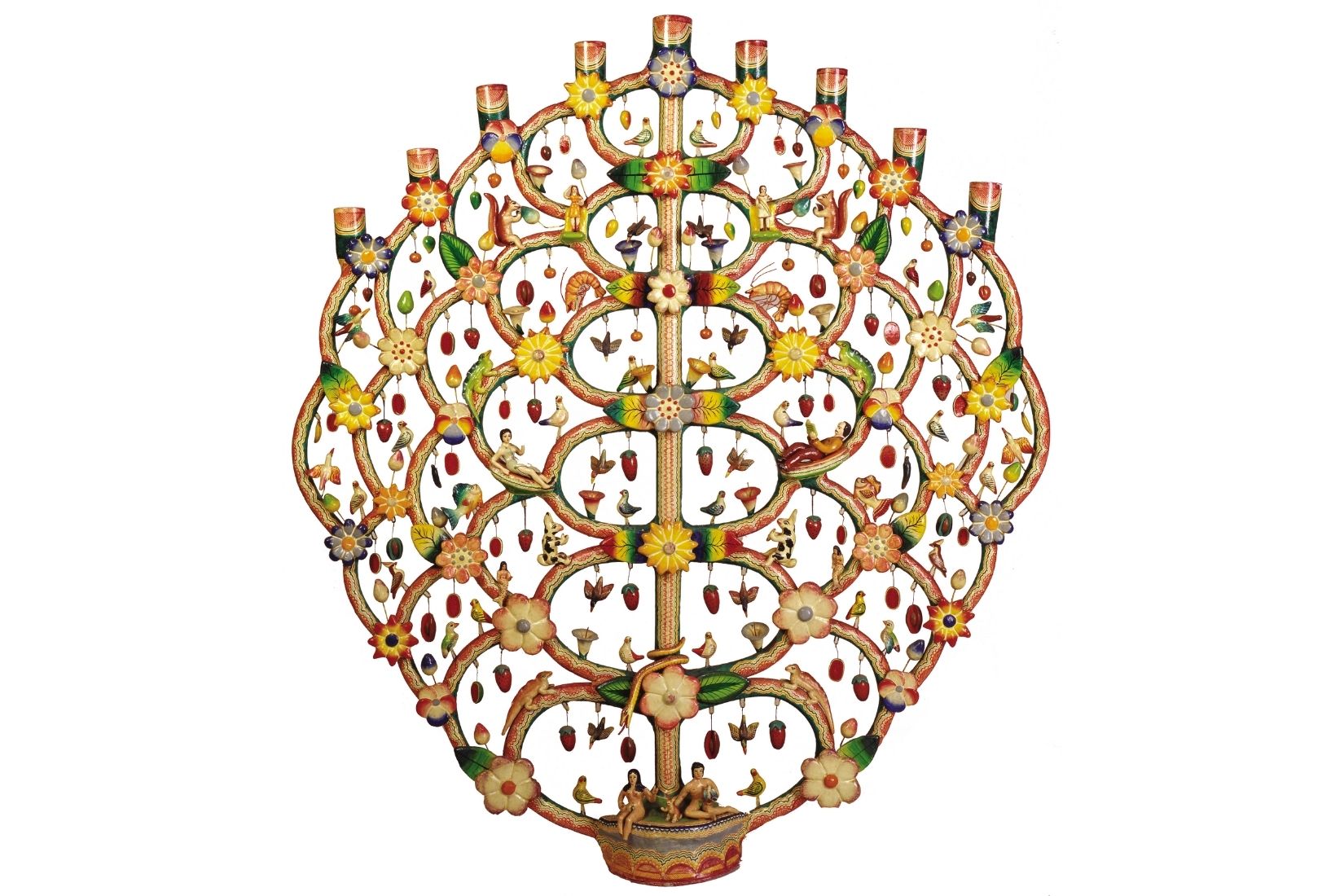

El gusto de los artesanos mexicanos por la exuberancia y los colores vivos, así como para economizar ciertos procedimientos riesgosos y caros de la fabricación, ha provocado que el barro natural sea decorado en frío con pinturas acrílicas y vinílicas, y esmaltes alquidálicos y al aceite. Ajeno al procedimiento cerámico, el decorado en frío es una especie de perversión técnica semejante a la padecida por la escultura dieciochesca, cuyos elementos complejos se resolvían con el agregado de ojos de vidrio, cabelleras naturales y vestimentas de tela. Esta técnica que por económica, segura y fácil está siempre en los límites de la vulgarización (y que ha servido para corromper la producción alfarera de muchas comunidades tradicionales, induciéndolas a la confección de curiosidades espeluznantes), puede ser magistral en manos de artesanos refinados. Es el caso de algunos árboles de la vida, de Metepec, los tradicionales diablos y animales fantásticos de Ocumicho, las figurillas festivas de Izúcar de Matamoros y de Tlaquepaque.

Es imposible enumerar aquí todos los sitios que conforman nuestro acervo cultural cerámico. No obstante, muchos factores afectan, en la actualidad, a tan maravillosa colección; algunos han ocasionado que algún estilo desaparezca; otros han impulsado la incorporación de nuevas tecnologías, y unos más, han mermado la calidad y la cantidad de obras producidas. Entre los del primer tipo encontramos el tiempo, que es –desde el punto de vista capitalista– el ingrediente más costoso de la producción; por así decirlo, “no capitalizable”. Cuando un producto requiere de una gran inversión de tiempo y ésta no tiene el equivalente retributivo adecuado, tiende a desaparecer: tal es el caso de las lozas oaxaqueñas de engobe calado, cuya técnica era semejante a la de las coreanas Pung-Chung, que ya no se elaboran más.

Entre los factores del segundo tipo, está la problemática de eliminar el plomo. Una de las primeras soluciones al uso de tóxicos ocurrió con la introducción de las técnicas de alta temperatura hacia la década de 1950 y que ahora forman parte de nuestro acervo tradicional en comunidades como Tarandacuao y la capital de Guanajuato; Tlayacapan, Morelos; Tzintzuntzan y Patamban, Michoacán; Valle de Bravo, Estado de México; Tonalá, Jalisco; Caborachi, Chihuahua, y en las grandes urbes como Toluca, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. Otra solución será reemplazar los vidriados plúmbicos por borácicos. A pesar de lo que se cree, no se trata de sustituir materiales sino de confeccionar una tecnología que producirá un vidrio con características totalmente distintas de las del vidrio de plomo, con lo que habrán de generarse las fórmulas y modificaciones para hacer compatibles los nuevos vidriados con cada uno de los barros regionales; su riesgo consiste en alterar la apariencia del producto original. Sin embargo ello no debiera atemorizarnos, ya que dicho fenómeno se ha producido de igual manera desde la Conquista, y quizá desde antes, y los mercados saturados están ávidos de productos diferentes.

Uno de los factores graves del tercer tipo, es que, por múltiples razones, las comunidades han olvidado o perdido parte de su tecnología y cultura propias. Por ejemplo, el vidriado comercial utilizado por algunos alfareros no es compatible con el barro local: se craquela y desprende en pequeñas escamas al contacto con alimentos densos; pero el agregado de una pequeña cantidad de barro local al vidriado podría incrementar esta compatibilidad de manera sorprendente.

Por otro lado, un gran número de las piezas de Mata Ortiz, Chihuahua, se revientan, ya decoradas exquisitamente, durante la cochura debido a que la arcilla empleada se tamiza previamente a través de un textil sintético sumamente cerrado, con lo que las arenas y otros agentes desengrasantes son eliminados. Este “embrujamiento de las ollas”, como lo describen los alfareros locales, requiere de algún remedio mágico: agregar 10 a 25 por ciento de algún desengrasante del tipo de la ortoclasa para porcelana, de granulación suficientemente fina (325 mulas) para evitar que se altere el impecable bruñido; esto cumpliría perfectamente la función.

Pero, en resumen, el enemigo más poderoso del extraordinario refinamiento artístico de nuestros alfareros es la miseria (económica, social, educativa, cultural y sensorial), que impide conferir a esas grandiosas obras de arte popular (en esos mismos términos) su verdadero valor; ello vale tanto para la producción como para la difusión y el consumo. Valga, pues, la construcción de este Museo de Arte Popular para resguardar y difundir todos estos tesoros que muestran que la mano del hombre es una maravilla creadora.